Chapitre 4: MODE ET NORME DE REPRÉSENTATION

1- PROJECTION ORTHOGONALE

1.1. Définition

Le dessin par projection orthogonale ne présente pas de raccourcissement de la distance (effet de perspective, point de fuite). Les éléments parallèles au plan de projection tels que : arêtes, surfaces, angles sont « en vraie grandeur ». La longueur et l'aire des éléments projetés sont proportionnels à leur grandeur réelle, l'angle est égal à l'angle réel. Le rapport entre la longueur représentée et la longueur réelle constitue l’échelle du dessin.

Elle a pour but de simplifier la réalisation d’un dessin. En effet, on représente le dessin vu suivant l’observation d’un dessin 3D, en 2D (deux dimensions).

Exemple

Considérons la pièce ci-dessous dans une boite cubique. On projette chaque face suivant les six directions : haut, bas, gauche, droite, derrière et face pour observer leur représentation.

1.2. Choix de la vue de face

La vue la plus représentative de la pièce sera choisie comme vue de face. Le dessinateur sélectionnera parmi les cinq autres vues possibles, celles qui montrent le mieux les formes et les contours. Prenons comme vue de face la vue suivant le sens de la flèche A.

La préférence ira aux vues ayant le moins de contours cachés ou de traits interrompus. Les vues non nécessaires seront éliminées.

Mise en plan

Figure 21: Disposition des vues

Disposition des vues

Les vues sont nommées suivant la position de l’observateur par rapport à la pièce.

1.3. Correspondance des vues

L'objet est souvent représenté selon plusieurs vues dont la disposition relative respecte certaines conventions. Tout objet technique présente des directions principales évidentes. En découlent six directions de vue particulières : de face, d'arrière, de dessus, de dessous, de gauche, de droite. Ce principe de projection s'appuie sur les techniques de la géométrie descriptive.

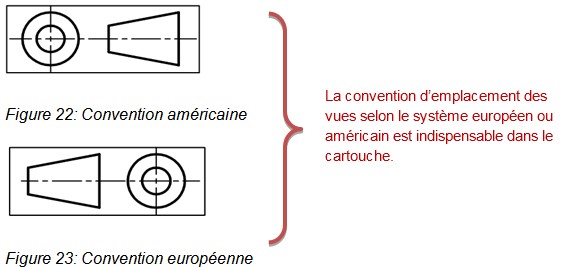

On peut utiliser deux conventions pour placer les vues en correspondance, toutes deux ayant la vue de face comme référence :

La convention européenne (ou projection européenne) : la vue de dessus est placée sous la vue de face, la vue de droite, à gauche de la vue de face... Ce qui revient, entre deux vues, à faire « rouler » la pièce au-dessus du plan sur lequel elle est censée être posée.

La convention américaine (ou projection américaine) : on place la vue de dessus au-dessus de la vue de face, la vue de gauche à sa gauche… Ce qui revient à faire rouler la pièce en dessous du plan.

La convention utilisée est représentée par un cône tronqué ainsi que sa projection placée dans le cartouche.

Les deux représentations se justifient ainsi :

- La convention européenne correspond à la logique des projections : ce qui est vue « de droite » (depuis la droite) se projette à gauche, et donc se dessine à gauche, etc.

- La convention américaine privilégie l'aspect pratique : les détails à gauche dans la vue de face voisinent leurs représentations dans la vue de gauche (cela permet la proximité des cotations).

Chaque vue ne peut représenter l'objet que suivant deux dimensions. Deux vues adjacentes en correspondance ont donc une direction principale en commun. Dans cette direction un même détail est représenté en vis-à-vis : par exemple le bas de la pièce doit être à la même hauteur sur les vues de face et de droite. La hauteur de la pièce peut indifféremment être relevée dans les deux vues.

Dans un souci de clarté, on lui associera quelques vues supplémentaires (souvent une ou deux) pour effacer toute ambiguïté. Par exemple :

- Une pièce de révolution peut être entièrement définie dans une vue axiale. En effet sa symétrie de révolution lui confère une géométrie à deux dimensions identiques.

- Une pièce parallélépipédique sans trop de trous sera complètement définie sous deux vues.

- Pour une automobile, la vue de face est la vue de côté, qui définit le mieux la ligne.

1.4. Mise en page

Les différentes vues d’un dessin devront impérativement être centrées sur la feuille, il faudra donc respecter des intervalles réguliers entre les vues.

Pour cela, il faudra connaître les dimensions des formats, les valeurs des cadres, les dimensions du cartouche et les dimensions d’encombrement des vues à l’échelle choisie.

Formule

Espace de dessin :

- Longueur Totale = Longueur du format – (2 x largeur de marge + hauteur du cartouche pour A4)

- Largeur Totale = Largeur du format – (2 x largeur de marge)

Espace entre vues :

Exemple

Figure 24: Mise en page

Le nombre d’espaces (X ou Y) dans la zone du dessin est égal au nombre des vues superposées plus un (+1). Ici, suivant l’horizontal on a 4 vues superposées ; donc le nombre d’espace à calculer est trois (5X). Suivant la verticale, on a 3 vues superposées et donc quatre espaces dans la zone du dessin (4Y). Rappelons que les espaces sont identiques.

Détermination des espaces entre les vues :

Suivant l’horizontal : 5X + A + B + C + D = 190

![]()

Suivant la verticale : 4Y + E + F + G = 247

![]()